2011年度 FNCA 原子力安全マネジメントシステムプロジェクトワークショップ

概要

2011年11月21日 - 11月25日

マレーシア クアラルンプール

開会

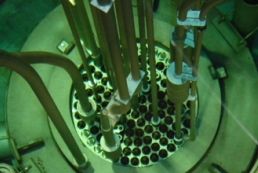

マレーシア原子力庁副長官(技術サービス)のDr. Mohd Ashhar Hj Khalidが開会挨拶を行い、参加者への歓迎の辞と、オーストラリア原子力科学技術機構(ANSTO)のアジア原子力協力フォーラム(FNCA)原子力安全マネジメントシステム(SMS)プロジェクトへの参加に対する感謝の辞を述べた。次に、マレーシアでの原子力活動の経緯と、マレーシア原子力庁の展望と職務に関するプレゼンテーションを行った。トリガMark II型プスパティ研究炉(RTP)の性能向上について現在検討中であり、マレーシアにおける原子力活動が今後ますます重要なものになるということであった。

ANSTOを代表して、主導国であるオーストラリアのプロジェクトリーダー、Mr. Basil Ellisが、Dr. Ashhar及び開催国のスタッフに、ワークショップ及びピアレビューの実現と、準備と運営に対して、感謝の辞を述べた。そして、タイのMr. Narin Klaysuban氏が洪水により出席出来なかったことを配慮しながらも、参加者に向けて謝辞を述べるとともに、今回でSMSプロジェクトとして実施するピアレビューが2回目となり、インドネシアで行われた1回目のレビューに関するフィードバックが行われるとの説明を行った。

ワークショップに関する概説とプロジェクトの背景

各参加国の代表者は、ワークショップで自己紹介を行った。参加者リストを添付1の通りである。

Mr. Ellisは参加者に、FNCA活動(の経緯)を説明した。FNCAは、アジアの原子力技術の平和利用のために日本が主導する国際協力の枠組であり、この枠組の中でSMSプロジェクトは2009年に発足し、2013年までの活動が予定されている。これは、オーストラリアの主導により、自己評価(Self-Assessment)及びピアレビューへの取組を発展させた以前の原子力安全文化(NSC)プロジェクトを引き継ぐものである。

SMSプロジェクトの目的は、原子力施設における安全マネジメントシステムの重要側面を特定し、安全マネジメントの自己評価及びピアレビューの方法を開発し、合意に基づき参加各国内の機関においてピアレビューを実施することである。SMSプロジェクトの(第1回)ワークショップが2010年2月、シドニーで開催された。2010年10月にもインドネシアのセルポンで、第2回ワークショップと第1回ピアレビューが実施された。Mr. Ellisは、インドネシアのG. A. Siwabessy多目的炉(RSG-GAS)のピアレビューに基づいて得られた経験が、今回のマレーシアRTPにおけるピアレビューに有用なものとなる旨述べた。

Mr. Ellisは引き続き、ワークショップの活動について概説した。これまでに配布されたプログラムから、いくつか変更が加えられていた。修正内容を反映させた最終版プログラムは添付2の通りである。

マレーシアにおける原子力活動の背景

参加者のピアレビューに対する理解を深めるため、マレーシアでの原子力及び規制に関する活動の背景に関する2つのプレゼンテーションが行われた。

Dr. Ashharはマレーシアでの原子力開発及び原子力活動の過程を説明した。1972年にマレーシア原子力庁が設立されて以来、大規模な(研究)開発が行われてきた。マレーシア原子力庁の職務は、研究・指導・(原子力・放射線関連)サービスの提供の他、原子力利用・商業化促進、原子力に関する活動の調整などである。主な施設はRTPであり、この他にも照射施設、放射性同位体(RI)製造施設及び核医学検査室等がある。RTPの性能を高め、現地の大学と共同で原子力工学教育を発展させるために、目下研究が進められている。

続いて、安全衛生環境委員会(SHE-Committee)のMr. Andy Kong Shin Shyenが、Dr. Mohd Abd Wahabの代理として、安全と規制のプロセスに関する概要を説明した。

規制に関する活動は、原子力許認可委員会(AELB)の法的根拠となる、原子力エネルギー認可法(1984年)の管理下に置かれている。規制に関連する組織としてはAELBの他、労働安全衛生局(DOSH)及び環境省(DOE)がある。研究所内外における活動、緊急事態、主要施設、監査及び物理的安全保護のために、SHE-Committee及び分科委員会が運用する安全衛生環境管理システムが存在する。

カントリーレポート

続いて、各国参加者が、各国の組織・原子力施設・安全マネジメントシステムの概要についてプレゼンテーションを行った。このプレゼンテーションの目的は、自己評価及びピアレビューで評価される6つの側面の安全マネジメントに関して、各国の進捗状況を報告することである。このプレゼンテーションは興味深いものであり、高く評価された。

特別プレゼンテーション

続いて、日本原子力研究開発機構(JAEA)の中村氏が、福島第一原子力発電所事故により得た教訓について特別プレゼンテーションを行い、事故の概要、原子炉の現状、教訓、安全マネジメントに関する問題について説明を行った。周知の通り、地震と津波により、第一原子力発電所の外部電源及び非常用電源は完全に失われた。これにより、原子炉建屋内では炉心溶融や水素爆発が起こった。直ちに、スプレイ注水による一時的な冷却を行い、その後も循環冷却などの対応策が取られた。

この事故は、日本の原子力関連活動に深刻な影響を及ぼした。東日本にある7ヵ所の研究炉は停止しており、地震の影響などの調査が行われているところである。このプレゼンテーションでは、シビアアクシデントの防止、シビアアクシデントへの対策、原子力災害への対応、安全基盤の強化及び安全文化の徹底という5つのカテゴリーに分類された28個の教訓に関する説明が行われた。原子力安全確保における最も重要な基本原則は、多重防護である。さらには、責任が明確で簡素な原子力安全システムがきわめて重要である。

これまでのピアレビュー開催機関が、改善推奨事項についてフォローアップを行うことが、ピアレビュープロセスにおける重要な段階となっている。このフォローアップを円滑に進めるために、SMSプロジェクトでは今後も、これまでの開催国によるフォローアップ報告を実施する。インドネシアのプロジェクトリーダー、Dr. Sigit Santosoは、2010年10月にセルポンで行われたRSG-GASのピアレビューから、フォローアップの進捗について報告した。改善策として、ニアミスの報告、安全性カードの小型化、安全標識の強化及び予備の監視装置設置などが挙げられた。

自己評価とピアレビューのプロセス

自己評価のツールは、レビュープロセスの要となり、使用者の正しい理解が重要となっている。しかし、これまでのSMSプロジェクトワークショップには、各国から毎年に違う参加者が出席することがあった。これには、さらに多くの人に、自己評価のツールとプロセスに熟知してもらえるという利点があるが、絶えず新しい参加者を指導することが必要であることを意味する。新しい参加者を支援するために、Mr. Ellisは、指導用に簡素化したツールと、用語集を作成した。また訓練を促し、RTPピアレビューの前にプロセスを全員が熟知出来るようにした。

ワークショップの概要と結論

マレーシアによるプレゼンテーションにより、後日実施されたRTPピアレビューでは、より深く状況を理解することが出来た。カントリーレポートは興味深いものであった。福島第一原子力発電所事故の教訓に関する日本の特別報告は特に興味深く、有益なものであった。今後のSMSプロジェクトの活動内容についても話し合いが行われたため、次回のワークショップまでに、アイデアの進展が見られるであろう。今回のワークショップは、これまでのピアレビューの開催国がフォローアップ報告を行った初めてのワークショップとなった。インドネシアのフォローアップ活動の進捗は良好である。また、次回ワークショップの開催国について検討することも今回の目的の1つであったが、この件についてはFNCAコーディネーターによってさらに話し合いを進めていくことが必要である。

|