2020�N�x FNCA���ː����Ãv���W�F�N�g�I�����C�����[�N�V���b�v

�T�v���

2020�N11��27��

���ԁF2020�N11��27���i���j

�J�ÁFZoom

��ÁF�����Ȋw�ȁiMEXT�j

�Q���l���F44���i�o���O���f�V���A�����A�C���h�l�V�A�A���{�A�J�U�t�X�^���A�؍��A�}���[�V�A�A�����S���A�t�B���s���A�^�C�A�x�g�i���j

2020�N�xFNCA���ː����Ã��[�N�V���b�v��2020�N11��27���ɊJ�Â���܂����B�{���[�N�V���b�v�͕����Ȋw�ȁiMEXT�j�ɂ���Â��ꂽ���̂ł��B�o���O���f�V���A�����A�C���h�l�V�A�A���{�A�J�U�t�X�^���A�؍��A�}���[�V�A�A�����S���A�t�B���s���A�^�C�y�уx�g�i������44�����Q�����܂����B

�J��Z�b�V����

�{�v���W�F�N�g�̓��{���[�_�[�̉����^�ᎁ�i��ʈ�ȑ�w�j�����A���s���A���[�N�V���b�v�͊J��܂����B

�����āAFNCA���{�R�[�f�B�l�[�^�[�̘a�c�q�����AFNCA���{�A�h�o�C�U�[�̓�g�G�����y�ѕ����Ȋw�Ȃ̗�ؓN����舥�A������܂����B

�Ǐ��i�s�q�{��ɑ���3�����摜�U�����������Ái3D-IGBT�j�̑O�����ώ@���� �iCERVIX-V�j

�v���g�R�[��Cervix-V�́A��ᇂ�����q�{�o���ł̏Ǝ˂���萳�m�����S�ɍs����V�������Ö@�ł��B�A�v���P�[�^�i�ǁj���o���ɓ��ꂽ��Ԃ�CT��MRI�ŎB�e���邱�Ƃɂ��A�A�v���P�[�^�Ǝ�ᇁA���͑���Ƃ̈ʒu�W��c�����邱�Ƃ��ł��A����CT��MRI���p�̎��Ìv�摕�u�Ɏ�荞�ނ��ƂŁA���͑���ւ̏Ǝː��ʂ�}����ᇂɍ����ʂ��W�����^���邽�߁A���҂̕���p�����炷�����b�g������܂��B

2018�N���Cervix-V�ւ̊��ғo�^���n�܂��Ă��܂��B

�{���[�N�V���b�v���_�œo�^����Ă����e���̊��Ґ��́A�o���O���f�V��1���A����7���A�C���h�l�V�A9���A���{5���A�J�U�t�X�^��6���A�؍�0���A�}���[�V�A10���A�����S��2���A�t�B���s��8���A�^�C12���A�x�g�i��0���ł���A���ґ�����60���ł����B

���{���A�o�^���҂̗Տ��f�[�^�̂܂Ƃ߂�����܂����B

60�����A54�����K�i�Ƃ���܂����B�\����͂Ƃ��āA�ǐՋ@�ւ�6��������42���̊��҂ɂ��ĉ�͂��s���܂����B���ׂĂ̓o�^���҂�3D-IGBT�̎��Â��܂����B

����ʂƂ̔�r�ł́A�قڂ��ׂĂ̊��҂����̐��ʂ����܂����B

-39���i93%�j�̊��҂��n�C���X�N�Տ��W�I�̐�(HR-CTV) D90�ɂ��ĖڕW���ʂ�B���B

-41���i98%�j�̊��҂��N��D2cc�̐��ʐ����B���B

-41���i98%�j�̊��҂�����D2cc�̐��ʐ����B���B

-40���i95%�j�̊��҂�S��D2cc�̐��ʐ����B���B

�O���[�h3*1�̋}�����t�Ő���5���i12%�j�̊��҂Ɍ����܂������A�����̓Ő��͊Ǘ��\�Ȃ��̂ł����B�܂��A�O���[�h3�ȏ�̋}���t�Ő�������܂ł̂Ƃ���1���i2%�j�̊��҂Ɍ����܂������A�ӊ��Ő��ɂ��ẮA�O���[�h3�ȏ�͂���܂Ō����Ă��܂���B

2�N�S�����iOS�j���A�Ǐ�����iLC�j���y�і��a�����iDFS�j���͂��ꂼ��91%�A88%�A72%�ł����B

Cervix-V�̊��ғo�^�͏����ɐi��ł��܂��B�����o�[�͊��ғo�^�̌p�������コ��܂����B

��1 �O���[�h�F�L�Q���ۂ̏d�Ǔx���Ӗ�����B�L�Q���ۋ��ʗp��K���iCTCAE�j�ł́A�O���[�h�iGrade�j��1�`5�܂ł���B

���������ɑ��铱�����w�Ö@�Ɠ������p���w���ː��Ö@�iCCRT�j�̑�U�������iNPC-III�j

�v���g�R�[��NPC-III�́A�����p�߂ɓ]�ڂ̂�����������Ǘ�ɑ��A�������w�Ö@���s������A���ː��Ö@�Ɖ��w�Ö@�����p����v���g�R�[���ł��B���ː��Ö@�Ɖ��w�Ö@�����p������ŁA���w�Ö@��lj�����v���g�R�[���iNPC-I�j�Ƃ̈Ⴂ�́A���w�Ö@�̏��Ԃ����p�̑O�ɍs���_�ɂ���܂��B

�{�v���g�R�[���֓o�^����Ă���o�^���Ґ���120���ł��i�o���O���f�V��1���A����9���A�C���h�l�V�A12���A���{0�A�J�U�t�X�^��0���A�؍�0���A�}���[�V�A31���A�����S��0���A�t�B���s��7 ���A�^�C 0 ���A�x�g�i��60���j�B���ғo�^��2019�N�Ɋ������Ă��܂��B

���{���A�o�^���҂̒ǐՒ����f�[�^��͌��ʂ̂܂Ƃ߂��ȉ��̒ʂ����܂����B

�o�^���҂̒ǐՊ��Ԓ����l��38�����ł��B

2019�N�ɓo�^���ꂽ�}���Ő��Ɋւ���ꕔ�̒ǐՃf�[�^���܂���o���ꂢ�Ȃ����ߑ��}�Ȓ�o�����߂��܂����B

���Ì��ʂ�NPC-I�ɂقڕC�G���錋�ʂł������ANPC-III�͋Ǐ��̈搧��iLC�j�����L�ӂ�NPC-I���Ⴍ�A���̈���ŗL�ӂɑS�����iOS�j���������A�ŏI���ʂ̂��߂ɂ͂���Ȃ��o�ߊώ@���K�v�Ƃ���܂����B

�{�Տ������̎�v�G���h�|�C���g��3�N�S�������ł��B���コ���2�N�Ԃ̒ǐՂ̌�A3�N�Ԃ̒ǐՌ��ʂ��b����Ƃ���\��ł��B

������ɑ���Ǖ������ː��Ö@�̑�U������ �i�p����ː��Ö@�iPMRT�j/BREAST-I�j

�v���g�R�[��BREAST-I�́A�Ǐ��i�s������ɑ�����[�؏���̋��ǂƍ������|�ւ̗̈�Ǝ˂��s�����Ö@�iHF-PMRT�j�Ƒ���������ɑ�����[�����p��̑S���[�ƎˁiHF-WBI�j�ɂ����āA1��̏Ǝː��ʂ�ʏ�����������邱�Ƃɂ��A�����ʂ�ቺ�����Ď��Ê��Ԃ��3����2�ɒZ�k���鎡�Ö@�iHF-WBI�j�̂ӂ��ɕʂ�܂��B���̎��Ö@�͑����̐�i�����œ��[�Ǝ˂Ɏg���A���Ì��ʂ������ŗL�Q���ۂ���������⏭�Ȃ����Ƃ��킩���Ă��Ă��܂��B

PMRT�֓o�^����Ă���o�^���҂�222���ł��i���ʂł́A�o���O���f�V��84���A����13���A�C���h�l�V�A0���A���{15���A�J�U�t�X�^��20���A�؍�0���A�}���[�V�A0���A�����S��26���A�t�B���s��18���A�^�C0���A�x�g�i��46���j�B

�v���g�R�[���ڕW�Ǘ�W�ϐ���200���̂Ƃ���A222���̊��҂��o�^����Ă��܂��B�o�^���ɉ�͂���Ă��Ȃ�����1���̊��҃f�[�^��2020�N�ɐV���ɉ������Ă��܂��B

���{���APMRT�̗Տ��Ǘ�f�[�^��͌��ʂ̂܂Ƃ߂ɂ��ĕ��s���܂����B

�O���[�h2�ȏ�̋}���畆����15%�̊��҂ɁA�O���[�h2�̔牺�}���Ő���1%�̊��҂Ɍ����܂����B�O���[�h3�ȏ�̔ӊ��Ő��͌����܂���ł����B3�N�Ǐ��̈搧��iLC�j���y�і����������iPFS�j���́A���ꂼ��96.9%�A88.9%�ł����B

���������҂ɂ̓O���[�h�]����K�ɍs�����Ƃ����߂��܂����B�܂��A�����_�ł̋}���Ő��Ɋւ�����s�����Ƃ����ӂ���܂����B

PMRT�̊��ғo�^��2019�N�Ɋ������Ă���A��v�G���h�|�C���g��5�N�Ǐ����Ĕ��������ł��B���ғo�^�̂����4�N�Ԃ̊��҂̒ǐՂ��K�v�ł��B

������ɑ���Ǖ������ː��Ö@�̑�U�������i�S���[�ƎˁiWBI�j/BREAST-I�j

�{�v���g�R�[���֓o�^����Ă���o�^���҂�227���i���a����228�j�ł��B���ʂł́A�o���O���f�V��31���A����6���A�C���h�l�V�A16���A���{134���A�J�U�t�X�^��14���A�؍�9���A�}���[�V�A0���A�����S��3���A�t�B���s��0���A�^�C14���A�x�g�i��0���ł��B

2013�N2������2018�N10���܂ł̊Ԃ�227���̊��҂�WBI�v���g�R�[���ɓo�^����A���̎��Â�������������227���i���228�j�ɂ��Ẳ�͂��s���܂����B

���{���AWBI�̗Տ��Ǘ�f�[�^��͌��ʂ̂܂Ƃ߂ɂ��ĕ���܂����B

�O���[�h2�`3�̋}���畆����13%�̊��҂Ɍ����A�Ǐ��̈�Ĕ���1��A���u�]�ڂ�4��A�܂�������ɂ�鎀�S��3�ጩ���܂����B

�O���[�h3�ȏ�̔ӊ��Ő��͌����܂���ł����B3�N�Ǐ��̈搧�䗦�y�і������������͂��ꂼ��99.6%�A98.6%�ł����B

PMRT���l�AWBI�̋��������҂ɂ̓O���[�h�]����K�ɍs�����Ƃ����߂��܂����B�܂��A�����_�ł̋}���Ő��Ɋւ�����s�����Ƃ����ӂ���܂����B

WBI�̊��ғo�^��2018�N�Ɋ������Ă��܂����A�L�����]���̂��߂ɂ����3�N�Ԃ̊��҂̒ǐՂ��K�v�ł��B

Breast-I�iPMRT��WBI�j�̗Տ������́A����܂ł̂Ƃ�����ɓK�Ɏ��{����Ă��܂��B

3D-IGBT�ɂ�����i���ۏ�/�i���Ǘ��iQA/QC�j

�{�����́A�����Ԃ̋������������ʓI�ɍs�����߁A�e�{�݂��M���ł�����ʑ���@�����邱�Ƃ�ڎw���āA�q�{��Ɋւ����ʑ��������̕��ː��Z�����̕i���ۏ�/�i���Ǘ��iQA/QC�j��ΏۂƂ��Ă��܂��B

Cervix-V��3D-IGBT���������Ƃɔ����A2019�N���e���̎��Î{�݂ɂ�����3D-IGBT�ɂ�������ʒ��������{����Ă��܂������A2020�N��Covid-19�̉e���Ŋe���ł̒������ꎞ���f���Ă��܂��B

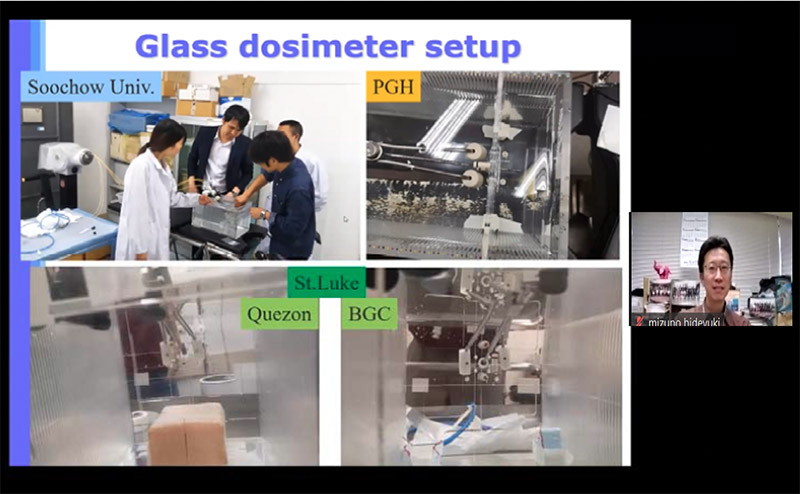

�{���[�N�V���b�v�ł́A���{���A�����ƃt�B���s���̌v4�a�@�Ŏ��{���ꂽ���ʒ����i2019�N10���i�����F�h�B��w�t�����a�@�j�A2020�N1���i�t�B���s���F�t�B���s�������a�@�A�����[�N��ÃZ���^�[�i�P�\���s�A�O���[�o���V�e�B�j�j�̌��ʂ�����܂����B��ȓ��e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

-4�a�@�ł̐��ʊč��͎���悭���{���ꂽ�B

-�S�Ă̎{�݂ɂ����āA���肵��A�_��2�A�N���ƒ����̐��ʂ͎��Ìv��V�X�e���iTPS�j�v�Z�l�Ƌ��e�͈͓��ň�v�����B

-�A�v���P�[�^�[�I�t�Z�b�g�l�̕a�@���̐\���l�Ǝ����l��2mm�̌덷���F�߂�ꂽ�B����a�@�X�^�b�t���đ��肵�����ʁA�����l�ƈ�v�����l�������A�C�����Ȃ��ꂽ���������B�ŏI�I�ɁA�I�t�Z�b�g�l�͑S�P�[�X�ň�v�����B

�|�S�Ă̕a�@�ɂ����āA�������x�̑���l�Ǝ��Ìv��V�X�e���ւ̓o�^�l�͋��e�͈͓��ň�v�����B

�K�⒲����COVID-19�̏����P������ɍĊJ�����\��ł��B

��2 A�_���ʁF�]���̍o���Ǝ˂ɂ�����a���̐��ʊ�_�iA�_�j�́A�������̎��Ì��ʂ�\�����ʂ̂��ƁB

���ʊ��|FNCA�Q�����ɂ�����COVID-19�̊�@���ł̕��ː����Â̌���

2020�N���[�N�V���b�v�̓��ʊ��Ƃ��Đ݂���ꂽ�{�Z�b�V�����ł́A2020�N��COVID-19�ЂŒʏ�̈�Ê���������������A�����o�[���ǂ̂悤�ɕ��ː����Â��s���Ă���������܂����B

�v���W�F�N�g�ɎQ�����Ă���11������15�a�@���ꂼ����ACOVID-19�Ɋւ��鍑�ʃf�[�^�ⓝ�v�A�܂��������X�N��������ĕ��ː����Â����{���邽�߂ɍs�������g�݂�헪������܂����B

���҂ƈ�Ï]���҂̊������X�N��}���邽�߂ɁA���ϋɓI�ɉǕ������ː��Ö@���s����ׂ��ł���AFNCA�Q�����Ԃł͊ɘa�I���ː����Â��܂ވ��S�ŗL���ȉǕ������ː��Ö@�̎��Ã��W�������m������邱�Ƃ��]�܂�܂��B

�����v��

1) �V���ȗՏ������i���]�ڂƔ]�]�ڂɑ�����ː����Áj

2019�N�x���[�N�V���b�v�ł́A���]�ڂƔ]�]�ڂɑ�����ː����Â��V���ȗՏ������Ƃ��Ē�Ă���܂����B�v���g�R�[���Ă̍쐬�ɂ�����A���[�N�V���b�v�ɐ旧��FNCA�����o�[�Ԃł̃A���P�[�g���������{����܂����B

���{�̖q���O�a�����]�]�ڂɊւ���A���P�[�g���ʁA�܂��Տ������̊T�v�ƃv���g�R�[���Ăɂ��Ă��Љ��܂����B

�@�v���g�R�[���Ă̋c�_�|�C���g�ł���P�j�lj��̕����I�A�E�g�J���A�Q�j�Ǘᐔ�A�K�i�^���O��R�j�L�����̕]�����@�ɂ��āA�����o�[�͍���A�����̗v�_�ɂ��ẴR�����g�y�їv�]������AE���[����ʂ��Ęb�������܂��B

�܂��A �^�C��Kullathorn Thephamongkhol�����A�]�]�ڂɑ�����ː����Âɂ��ẴA���P�[�g���ʂƂ��āAFNCA�����o�[�̕a�@�ɂ�����u�ɘa�I���Â̊��v�Ɓu�Ǘ�Ǘ��v�ɂ��Ẳ̗v�_������܂����B

�A���P�[�g���ʂɊ�Â��A�������̐��ݓI�v���g�R�[������Ă���܂����B

���H�Ƃ��Ă̒P�Q�����iQoL�����j�A�ϓ����������邽�߂̖�����ΏƎ����iRCT�j�A�Z�p�]�ڂ̂��߂̑O���������A�������v�^�s�K�v�ȑS�]���ː����ÁiWBRT�j�����\�����邽�߂̌������������ł��B

�@

�����o�[�́A���]�ځA�]�]�ڂɑ���ɘa�I���ː��Ö@�̗Տ������ɂ��āA����E���[���Řb�������Ă������ƂƂ��܂����B

2) 2021�N�x���[�N�V���b�v

2021�N�x�̃��[�N�V���b�v�́ACOVID-19�̊����g�傪���������Ă����ꍇ�A�����S����9�����ɊJ�Â����\��ł��B

|