FNCA2008年医療用PET・サイクロトロンワークショップ

概要

2009年1月6-9日、マレーシア、クアラルンプール

ワークショップ

|

| ワークショップ参加者集合写真 |

第3回医療用PET*1・サイクロトロンワークショップが、2009年1月6より3日間、プロジェクト主導国であるマレーシアのクアラルンプールにおいて開催されました。本ワークショップは、マレーシア原子力庁、マレーシア科学技術革新省(MOSTI)と日本の文部科学省の共同開催で行われ、会合には、中国、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの7ヵ国から計29名が参加しました。

このプロジェクトの目的は、PET及びPET/CT*2という最新核医学機器の有効な利用により、がんの早期発見技術を向上させ、アジア諸国における人々の健康増進に役立てる事です。ワークショップでは、「イメージング(撮像)装置」「放射性安全とPET放射性医薬品」「臨床診断」という三つの視点に基づいて分科会ごとに討議を行ないました。

*1: |

PET陽電子断層撮影のこと。 |

| *2: |

病気がある部位を確定するPET(陽電子断層撮影)と、病気がある場所を正確に判断するCT(コンピュータ断層撮影)による2つの画像を、同時に撮影できる装置。 |

分科会1 - イメージング装置

分科会1のテーマは、放射線安全、PET/CTによる撮影の為のQA/QC(品質保障と品質管理)です。活動及び成果として、放射線防護及びPET/CT装置の動作評価法を確立することが期待されています。

今回分科会では、PETスキャナー部とCTスキャナー部の動作判定に関する基準を、それぞれNEMA規格とAAMP基準とするFNCAガイドライン「放射線防護とPET/CT装置の動作評価のガイドライン(Guideline for radiation protection and performance evaluation of PET-CT imaging equipment)」の草稿をまとめました。このガイドラインは、品質管理を現場で担当する医学物理士の任務と責任についても文書内に明確に示しており、PETの普及が急速に拡大しつつある発展途上国において、有効に活用される事が期待されます。

分科会2 - 放射線安全とPET放射性医薬品

分科会2のテーマは、PET放射性医薬品のQA/QC、サイクロトロンと18F-FDG*3製造の為の放射線安全です。活動及び目標とする成果として、サイクロトロン運転と18F-FDGの合成、18F-FDG のQA/QCについてガイドラインを確立することが期待されています。

本分科会では、日本アイソトープ協会出版の医療用PET薬剤に関する解説書(英語版)中にあるFDGの製造およびQA/QCに関する記述をベースに、マレーシアが各国の実情を取り込み、FNCAのガイドラインに取りまとめる予定である。

*3: |

ブドウ糖の類似物質に放射性同位元素(F-18)をつけた診断用の薬。 |

分科会 3 - 臨床診断

分科会3のテーマは臨床用PETを利用した臨床症例集の刊行であり、PET画像による症例閲覧システムの導入を目指しています。

FDG-PETが臨床的に役立った症例を集め、関係者の教育に使用するのみならず、外科、内科などの主治医にも配布し、PETの有用性への理解を深めさせる計画の準備を進めています。(本年3月には、目標症例数である100例に達しました。)この臨床症例集には解説を付記し、より有効な活用が出来るよう編集する事が、ワークショップの分科会で決まりました。

これまでの活動は本年3月で一区切りとなるので、「サイクロトロンとPET放射性医薬品製造における放射線安全面に関するガイドライン」と「サイクロトロンの設置前・受入時における基準」の作成、臨床症例集の症例範疇の領域拡大と掲載症例数増加、PET及びサイクロトロン取扱施設における個人被ばく線量調査等を今後の活動内容の柱として、このプロジェクトの延長がマレーシアから提言されました。

|

|

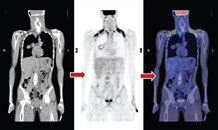

| Figure a : PET-CT shows an intense brown fat uptake |

Figure b: Repeat PET-CT - no brown fat uptake over the neck region after the administration of muscle relaxant |

| 症例閲覧システムの画像例 |

オープンセミナー

2009年1月8日・9日の2日間に渡りオープンセミナーが開催されました。セミナーには、関連官庁関係者と近隣病院の医師、看護士及び製剤従事者等が参加し、聴講者数は8日が49名、9日が44名でした。セミナーでは、核医学や放射性医薬品、PET/CTの役割や具体的検査等多方面にわたり、マレーシアから10件、日本から3件、中国から2件の報告がなされ、実際にこれらを使用する立場の聴講者から多くの質問も出され、参加者全員の技術の促進に役立ちました。

|

|

| オープンセミナーの参加者達 |

オープンセミナーの風景 |

|