|

�A�W�A���q�͋��̓t�H�[�����iFNCA�j

��25�� �R�[�f�B�l�[�^�[�

2025�N2��26��

���� �O�c���p��c���i�I�����C�����p�j

�@2025�N2��26���i���j�A���t�{����q�͈ψ���̎�ÁA�����Ȋw�Ȃ̋��Âɂ��A��25��FNCA�R�[�f�B�l�[�^�[��������ɂ����ĊJ�Â���܂����BFNCA���{�R�[�f�B�l�[�^�[�ł���ʓc���j������c���߂܂����B��ɂ́AFNCA�Q��13�����i�I�[�X�g�����A�A�o���O���f�V���A�����A�C���h�l�V�A�A���{�A�J�U�t�X�^���A�؍��A�}���[�V�A�A�����S���A�t�B���s���A�V���K�|�[���A�^�C�A�x�g�i���j�̑��ARCA�n��I�t�B�X����I�u�U�[�o�[�Ƃ��đ�\���o�Ȃ��܂����B

�@��ɂ�����9�̃Z�b�V�����̌��ʊT�v�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�Z�b�V����1�F�J��Z�b�V����

�@�ʓc�c���̊J��錾�ɂ��J��A�{��v���O���������F����܂����B

|

|

�i���j��⌴�q�͈ψ���ψ���

�i�E�j�ʓcFNCA���{�R�[�f�B�l�[�^�[ |

�Z�b�V����2�F��25���b����̕�

�@�����ǂ��A2024�N12���ɓ��{�ɂ����ăn�C�u���b�h�`���ŊJ�Â��ꂽ��25���b����iMLM�j�̊T�v���Љ��A�uFNCA�F����܂ł�25�N�ƍ���̊����v���e�[�}�Ƃ����~�쓢�c�AFNCA��܃`�[�����̕\���A�V���K�|�[����FNCA�ւ̐�������������܂����B

�@

�܂��AFNCA25���N�L�O�s�����A�������̋��͂Đ������Ɏ��{���ꂽ���Ƃ��Љ��܂����B

�Z�b�V����3�F�v���W�F�N�g�����̐��ʕ�

- 3�|1�@���N�x�̕]���ɂ���

�ʓc�c�����2024�N�x�v���W�F�N�g�����S�ʂɂ��Ă̕]�����X�v���W�F�N�g�̃t�F�[�Y�ɍ��킹�čs���Ƃ̊T�v�������s���܂����B

- 3�|2�@�t�F�[�Y�I���v���W�F�N�g�̕ƕ]��

���ː����p�J������@�i���ː����H�E�����q�����v���W�F�N�g�j

�t�F�[�Y���I������v���W�F�N�g�̕ƕ]�����s���܂����B

�{�v���W�F�N�g�́A�_�ƁA���A��Õ���ւ̋Z�p�ړ]���i��ړI�Ƃ��A���ː����������L�g�T���̓����������p�A�n�C�h���Q���̈�É��p�A���C���A�A���������i�܁A���z���ދy�уo�C�I�엿�̑�����ʁA�A���������i�܋y�ђ��z���ށi�v���Z�X�J���܂ށj�A���ː��ɂ����������A���ː��ɂ��ŋۋy�яA���T�C�N���v���X�`�b�N�������e�[�}�Ƃ��J���A���p�����Ɏ��g��ł��܂����B�{�v���W�F�N�g�́A�G���h���[�U�[�̎��v�ɉ�������ː����H�Z�p�̍��x����B�����܂����B

�Z�b�V����4�F�����v���W�F�N�g�̊����ƕ]��

- 4�|1�@���ː����p�J������i���ː����v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�́A�u�����\�^�_�ƂɌ�������v�앨�̓ˑR�ψو��ƐV�����Z�p�̉��p�v���e�[�}�Ƃ��Ċ��������Ă��܂��B2024�N�x����́A�V�����Z�p��������邱�Ƃɂ��A�ψّ̑I����`���]���̍��������A�d�v�`���Ɋւ���`�q���̎擾�Ȃǂ�ʂ��āA�]���̕��ː����Z�p�̂���Ȃ锭�W��ڎw�����ƂƂ��Ă��܂��B������ł́A���[�N�V���b�v�ɂ����āA�e������̐i���A�����S���A���_�ƉȊw�������iIPAS�j�̌����{�y�ѕ��ː����̎����t�B�[���h�ɂ�����e�N�j�J���r�W�b�g�����{�������Ƃ��Љ��܂����B

- 4�|2�@���ː����p�J������i�H�i�Y�n�U���h�~�v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�́A�T�v���C�`�F�[���ɂ�����H�i�Y�n�U����h�~���邽�߂ɁA�H�i�Y�n�����Z�p�v���b�g�t�H�[���y�ю�v�ȏd�_�H�i�i�ڂ̃f�[�^�x�[�X�̍\�z�Ɍ������������s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B2�N�Ԃ̏������Ԃ��o�āA��1�t�F�[�Y��2024�N�x�Ɏn�����܂����B�V�h�j�[�ɂď��߂đΖʌ`���ŊJ�Â��ꂽ���[�N�V���b�v�ɂ����āA�H�i�i�ڂ̑I��A�������W���Ɋւ��ĎQ���e�������c�����ق��A�H�i�Y�n�U���̗}�~�ւ̌��q�͋Z�p�̉��p�Ɋւ���g���[�j���O�y�уe�N�j�J���r�W�b�g�������{����܂����B

- 4�|3 ���ː����p�J������i�C��ϓ��i�X�ѓy��Y�f���o�]���j�v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�ł́A���E�ōł��L���C��т��J�o�[����A�W�A�̐X�ѓy��ɂ����āA�y��L�@�Y�f�iSOC�j���̕��ː��Y�f�iC14�j���A�����펿�ʕ��́iAMS�j�ɂ��]�����邱�ƂŁASOC���Ԃ̉𖾁A�y��CO2���o���f���A�A�W�A�K�͂̓y������y��CO2���o���f���Ɋւ���f�[�^�\�z��ڎw���Ă��܂��B������ł́A2024�N�x�̐��ʂƂ��āA�y����̎悷�邽�߂̎����L�b�g���e���ɔz�t���ꂽ���ƁA�L�����Ń��[�N�V���b�v���J�Â���A�c�_��e�N�j�J���r�W�b�g���s����ƂƂ��ɍ̎�̎�@���������ꂽ���ƂȂǂ����L����܂����B

- 4�|4 ���ː����p�J������i���ː����Ãv���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�́A���ː���p�����W�����Î菇�i�v���g�R�[���j���m�����邱�Ƃɂ��A�A�W�A�n��ɂ�������ː����Â̐��ь���ƕ��y��ړI�Ƃ��Ă��܂��B�A�W�A�n��Ŝ늳���̍�������ł���u�q�{��v�A�u���������v�A�u������v�ɑ��čœK�Ȏ��Ö@���m�������ق��A���]�ځA�]�]�ڂɑ���ɘa�I���ː����Âɂ��Ă��œK�Ȏ��Ö@���m������ׂ����ݐi�s���ł��B����܂ł̐��ʂƂ��āA�e�����ɑ���Տ������̐i���A�i���ۏ�/�i���Ǘ��iQA/QC�j�č��ɂ��������̕��ː����Â̕i������A���ː���ᇈ�ƈ�w�����m�̌��C�̎��{�AFNCA �ɂ��l�b�g���[�N�\�z�������L����܂����B

�Z�b�V����4�F�����v���W�F�N�g�̊����ƕ]���i���j

- 4�|5 �����F���p�J������i�����F���p�v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�ł́A�Q�������ۗL���錤���F�̓����◘�p���̏������L���A�Q�����̌����ҋy�ыZ�p�҂̌�����Ղ�Z�p���x���̌����}���Ă��܂��B���[�N�V���b�v�ɂ����āA�����q���ˉ����̓O���[�v�iNAA�j�ł́A�����j�^�����O�ɏœ_�āA�L�`�ł̊������ɂ���NAA���܂߂������̑���Z�p��K�p���A���f���͂����{�������Ƃ�A���͎�@����̂��߂ɋ������͂Ɏ��g�ނ��Ƃ�����܂����B��NAA�O���[�v�ł́A�V�K���ː����ʌ��f�iRI�j���܂�RI �����ɂ��Ă̋c�_��AFNCA �Q�����̌����F���p�̌���ɂ��ď����������s�������Ƃ��Љ��܂����B

- 4�|6 ���q�͈��S��������i���ː����S�E�p�����Ǘ��v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�́A���ƌo�����瓾��ꂽ�m���������E���L���邱�Ƃɂ��A�Q�����̌��q��/���ː��֘A�{�݂ɂ�������ː��̈��S���̌���A�y�ѕ��ː��p�����Ǘ������̏[����}���Ă��܂��B���s�t�F�[�Y�ł́A���q�͊֘A�{�ݎ��ӂɂ���������ː��E���˔\���e�[�}�Ƃ��āA�Q�����̐��{����Ƒ̐��A���Ȃǂɂ��ď������W�E�������A���������ł܂Ƃ߂邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B���[�N�V���b�v�ɂ����Ċ����ː��E���˔\�Ɋւ��鍑�̐���A�Ǘ��̐��A�ۑ蓙�ɂ��č��ʕƈӌ��������s���܂����B

- 4�|7 ���q�͊�Ջ�������i�j�Z�L�����e�B��ۏ�[�u�v���W�F�N�g�j

�{�v���W�F�N�g�́A�j�Z�L�����e�B��ۏ�[�u�ɂ��ĎQ���e���̔F�������߁A��������l�ވ琬�A�����J���̐��i����ʂ��āA�A�W�A�n��ɂ�����j�Z�L�����e�B��ۏ�[�u�̋�����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B���s�t�F�[�Y�ɂ����ẮA�j�Z�L�����e�B����͊j�ӎ��ɌW��L���p�V�e�B��r���f�B���O�ARI�Z�L�����e�B�̋����A�V���ȋ��Ђɑ���Z�L�����e�B�A�ۏ�[�u����͒lj��c�菑�iAP�j���{�A�l�ވ琬�v��y�ю��i�F��i�l�ރ��[�e�[�V�����j�̗ǍD������e�[�}�ɑI�����A���[�N�V���b�v���ł̏�L��ڎw���ƂƂ��ɁA���㉉�K��g���[�j���O�����{���Ă����܂��B

�Z�b�V����5�FIAEA/RCA�̔��\

IAEA /RCA��6�̃v���O�����i�_�ƁA�q���[�}���w���X�A���A�Y�ƁA���ː����S�A�y�т��̑��j�̊������Љ��܂����B

�Z�b�V����6�F�V���K�|�[���Q����]�v���W�F�N�g

�V���K�|�[�����A���㊈���ɎQ�悵�Ă��������ŊS�̂���4�̃v���W�F�N�g

�i���ː����ÁA�����F���p�A���ː����S�E�p�����Ǘ��A�j�Z�L�����e�B�E�ۏ�[�u�j�����\����AFNCA �̊����ɂ���ē�����m����V���K�|�[���̍v���̉\���������L����܂����B

�Z�b�V����7�F�V�K�i�p���j�v���W�F�N�g�̍̑�

- ���{���A���ː����H�E�����q�����v���W�F�N�g�̎����t�F�[�Y�i2025�`2027�N�x�j�ւ̌p������Ă���܂����B������8�t�F�[�Y�ɂ����ẮA����܂Ō�������Ă���8������A�u�_�Ɨp�o�C�I�X�e�B�~�������g�v�u���C���v�u��Ëy�ѐ����w�I���p�v�Ƃ���3�̌����e�[�}�ɍĕ҂��A�����J���ƐV���i�̎��p���𐄐i���܂��B

- �}���[�V�A���A���q�͂Ɋւ���Public Information���V�K�v���W�F�N�g�i2025�`2027�N�j�Ƃ��Ē�Ă���܂����B�{�v���W�F�N�g�́A�������y�ђn�揔���ɂ����錴�q�͂��܂ތ��q�͋Z�p�ɑ��鍑���̗����𑣐i���A���q�͂̈��S���Ɨ��v�ɑ���M�����\�z���A���Ƌy�ђn��̃G�l���M�[�헪�ւ̌��q�͋Z�p�̊��p���x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B���������͎Q��������̋������o��z�肵�Ă��܂��B

�ʓcFNCA���{�R�[�f�B�l�[�^�[���A�]���K�C�h���C���Ɋ�Â��e���R�[�f�B�l�[�^�[�ɂ�鎖�O�]���̌��ʂ���эu�]��������܂����B�@�ɂ��Ă͗ߘa7�N�x�Ƀv���W�F�N�g���J�n�i�p���j���邱�ƂƂ��A�A�ɂ��ẮA�v������ڍ����������ł̍Ē�Ă��������ꂽ�ق��A�X�^�f�B�E�p�l���ł̓��e�[�}���{���ЂƂ̑I�����ł��邱�Ɠ�����������܂����B

�Z�b�V�����F8�v���W�F�N�g���������ƍ���̊���

8�]1�F2024�N�x�v���W�F�N�g�����S�ʕ]����

�ʓc�R�[�f�B�l�[�^�[��2024�N�x�̊����̑������s���A�e�v���W�F�N�g�̃��[�N�V���b�v�����ɂ��Đ������Ɏ��{���ꂽ���̂ƕ]�����܂����B

8�]2�F�V�K��āi���c�����AFNCA�����J���v���b�g�t�H�[���i���j�\�z�j

���N�x�ȍ~�̊������j�Ɋւ���V�K��Ă���������܂����B��ڂ͕��c�����ł���A���[�N�V���b�v�̊J�Í������c����I�o���A���c�����ꕔ�̃Z�b�V�����̃t�@�V���e�[�g�A�T�C�g�r�W�b�g�̒��������s�����Ƃ��Ă�����̂ŁA�e�����甽�Έӌ��͂Ȃ��A2025�N4�����J�n���邱�Ƃ����ӂ���܂����B

��ڂ�FNCA�����J���v���b�g�t�H�[���i���j�\�z�́AFNCA�̂���܂ł̐��ʂ��W�҂݂̂��A�N�Z�X�\�ȃl�b�g���[�N�ɒ~�ς��邱�ƂŐ��ʂւ̃A�N�Z�X����董�i���A�������̘A�g������w�[�߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���A�e�����甽�Έӌ��͂Ȃ��A���{�����ӂ���܂����B

8�]3�F2025�N�x�̃v���W�F�N�g�v��

2025�N�x�ɊJ�Â��郏�[�N�V���b�v�̓����y�ъJ�Òn�ɂ��āA�����_�ł̏����L����܂����B

8�]4�FFNCA�܁i2024�N�x���I�o�v���Z�X�j

2024�N12���̑�25���b����ɂ�FNCA�܂̕\�����s��ꂽ���ƁA2025�N�ɊJ�Â�����b����ɂ����Ă��\���\��ł��邱�ƁA���̍ۂ̎�҂̑I��X�P�W���[���A�I����@�Ȃǂ������ǂ����܂����B

�Z�b�V����9�F��

�{��̌��c�����u���_�ƒv�ɂ��āA�������̃R�[�f�B�l�[�^�[���ɂ��m�F�A�C�����o�Ď��܂Ƃ߂��܂����B

�ʓc�c���ɂ���錾�������āA��͕�܂����B

���_�ƒi����j

- ��25��FNCA��b����iMLM�j��FNCA�̐V���ȕ������Ɋւ��鋤���R�~���j�P�Ɋ�Â��A�R�[�f�B�l�[�^�[��i�ȉ��u��v�j�́A���q�͉Ȋw�Z�p����̉��l�⌴�q�͈��S�A�Z�L�����e�B�����A�����\�Ȕ_�ƊJ���A�H�̃Z�L�����e�B�ƈ��S�A���ɔz�������H�ƊJ���A�C��ϓ��ւ̉e���ɘa�A���R���Ԍn�ی�Ȃǂ̕���ɂ�������ː����p��֘A����FNCA�v���W�F�N�g�̉��l��F�߁AFNCA�̎�v�Ȗ����Ɗ����ړI�́A�������̎Љ�I�E�o�ϓI�[���ɂȂ��錤���J���A�m���Ə��̋��L�A�\�͂̍\�z�ł��邱�Ƃ��Ċm�F���AFNCA�̊���������ɔ��W�����邱�Ƃɍ��ӂ����B

- �t�F�[�Y�I���v���W�F�N�g - ���ː����p�J���i���ː����H�E�����q�����j�̕�ł́A�t�F�[�Y�I���v���W�F�N�g�̍ŏI���s��ꂽ�B�{�v���W�F�N�g�́A�Q��������̗v�]�܂��A�d�q����K���}���𗘗p�������ː����H���i�A���ɍ����q�������i���J�����A�n��Љ�̎����\���ɍv�����邽�߁A�֘A����X�e�[�N�z���_�[�̋��͂A�Z�p�ړ]���s�����Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł���B��Ȑ��ʂ͈ȉ��̒ʂ�F

- �_�Ƃւ̉��p

�A���������i�܁iPGP�j�A���z���܁iSWA�j�A�o�C�I�엿�iBF�j�Ȃǂ��J���A���i������Ă���BPGP�͔_�앨�̐����݂̂Ȃ炸�{�B���̐����ɂ���^���Ă���B

- ���ւ̉��p

�O���t�g�d���Z�p�ɂ�荇�����ꂽ�z���ނ�p�������������A�d�q���Ǝ˂ɂ���K�͔p�����������p�i�K�ɓ����Ă���B

- ����p

3�����זE�|�{��ނ̊J���A�n���핢�ނ�~���ނ̎��p�����ꂽ�B�i�m���q��p�����f�f�Z�p�̊J���Ȃǂɂ��i��������ꂽ�B

- ���[�N�V���b�v

�O���[�v���c��Z�p���@���܂ޑΖʉ�ɂ��A���ʓI�������I�Ȋ����������B���J�Z�~�i�[�ɂ��A���ʂy�����A���ː��Z�p�̎Љ�I��e�ɍv�������B

- ��ł́A���ݐi�s���̈ȉ���7�̃v���W�F�N�g�ɂ��ē��c���ꂽ�B

1) ���ː����v���W�F�N�g

�C��ϓ��ϐ��̂����̕��q�����J�n�BFNCA�̕��ː����v���W�F�N�g�Ɋւ��鋤�������o���������o�[���A�ʎq�Ȋw�Z�p�����J���@�\�E����ʎq���p�������iQST-����j�A���q�͈��S��������ԂŎ����킵�AQST-����ł̃C�I���r�[���Ǝ˂𑣐i�����B�܂������I�����ie-ASIA Joint Research Program, 2025~27�j�̊l�������肵�A�����o�[���Ԃ̋��͂���������錩���B�����[�g�Z���V���O��Q�m���V�[�P���V���O�Ȃǂ̐V�Z�p�̓����ɂ��A���ː����̌�������}��A�A�W�A�����ɂ�����V�i��J������������B�l�����������I�����ŁA�lj������A�l�ވ琬�A��������Ȃǂ̖ʂŃv���W�F�N�g���x������B

2) �H�i�Y�n�U���h�~�v���W�F�N�g

�V�h�j�[�ŊJ�Â��ꂽ��P��Ζʉ�c�ł́A�������x�[�X�̓��ʑ̕��́A�j���́A����ь��Y�n�T���v�����͗p�̌g�їp�X�L���i�[�̎g�p�P�����܂߂��A�l�X�ȐH�i���Y�n�F�؋Z�p�Ɋւ����I�ȃg���[�j���O�����{�����B�܂��A�T���v�������菇�A�Ƌ�����ы��v���A�g�їpXRF�g�p�̈��S�v���g�R�[���A���v���́A�f�[�^�x�[�X�J���A����ѕۊǘA���iChain of Custody�j�Ɋւ���P�������{���ꂽ�B���ɁA�g�їpXRF�A�v���P�[�V�����Ɋւ���g���[�j���O�́A���̃v���W�F�N�g�ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ȐH�i���Y�n����Z�p�̏K�n�x�����コ�����B�T���v���̎��W�ƕ��͎͂���̃��[�N�V���b�v�܂Ōp������A�����œ���ꂽ���͌��ʂ���Ƀf�[�^�x�[�X�J���̐i���ɂ��ċc�_����\��ł���B

3) �C��ϓ��i�X�ѓy��Y�f���o�]���j�v���W�F�N�g

�y��T���v�����O���番�͂܂ł������I�Ɏ��{���邽�߁A���{����y��T���v�����O�A�������{�}�j���A���A�y��|�{�c�[���܂߂��T���v���L�b�g���Q�����ɒ����B�y��T���v�����O�̌�������@���邱�ƂŁA�Q���҂͋C��ϓ������̂��߂̊��T���v�����O�菇�̏K�n�̕K�v���ɂ��ė�����[�߂��B����A���{�ɕԑ����ꂽ�y��T���v�����O��������уK�X�����̉����펿�ʕ��͑��u�iAMS�j���͂ɂ�蓾��ꂽ�y������f�[�^�����CO2���o���f�[�^�����ƂɁA�y������f�[�^�x�[�X�����CO2���o���f���̃v���g�^�C�v���\�z����邱�Ƃ����҂����B

4) ���ː����Ãv���W�F�N�g

���ː����ÁA�R���s���[�^�[�V�X�e���̍\�z���ɕs���ȍœK�����ꂽ�����ʒu����̊����ւ̏Ǝˌv��ɂ�鎡�Ð��x�̌���Ɋւ���_���A���×��PhysicaMedica��2024�N3�����Ɍf�ڂ��A�܂��Q�����Ƌ��L�����BIAEA/RCA�v���W�F�N�g�u�ɘa�I���Âɂ�������ː����Â̕W�����v�ւ̋��͂��p�����A��L���s���Ă���B�]�]�ڂ⍜�]�ڂɑ���ɘa�I���ː����Âɂ́A2022�N����l�X�ȏ����̕��ː����Â��K�p����Ă���B����A�Ǘ�o�^����Ԓ����̐i�W�ɔ����A�Ǝ˃v���g�R�[���̕W�������i�ނ��Ƃ����҂����B

5) �����F���p�v���W�F�N�g

�U�������v���Y�}���ʕ��́iICP-MS�j�Ȃǒ����q���ˉ����́iNAA�j�ȊO�̕��͎�@���������ɓK�p���A�f�[�^�̔�r�E���A�f�[�^�����̍œK�����s���A�G���h���[�U�[�Ƃ̐ϋɓI�ȘA�g�ɂ��V�K���[�U�[�̊l����ڎw�����B���[�N�V���b�v�ł́A�����F�̉��p���������邽�߁A�Q�����̎�v�Ȋ����ł���RI�����Ɋւ���������L���邱�Ƃ��ł����B����A2��ނ̃��E���h�E���r�������i�W�������Ƃ��Ă̑͐ϊ╲���A�����q���ˉ����͂ɂ����Č덷�̌����ƂȂ�E�����ܗL���i�U�C�g�y�у[�m�^�C�������ɑ��鑍���蕪�́j�����{���邱�ƂŁA����Z�p�̌��オ���҂����BRI���������[�N�V���b�v�̎�v�ȋ��ʃg�s�b�N�Ƃ��Čp���I�Ɏ��グ�邱�ƂŁA����̖��_�𖾂炩�ɂ��Ă����B

6) ���ː����S�E�p�����Ǘ��v���W�F�N�g

�V�t�F�[�Y�ŏ��̃��[�N�V���b�v�ł́A�Q�����̊����ː��E���˔\�Ɋւ�����ۑ�ɂ��ď������L�����B���ɁA�����ː��E���˔\�̑���Ɋւ��āA���͋@��̓K�Ȏg�p��f�[�^���͋Z�p�ɂ��āA���[���c�_���K�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���q�͎{�ݎ��ӂ̊����ː��E���˔\�Ɋւ��铝�����̑f�ẮA�v���W�F�N�g2�N�ڂ�2025�N�x�ɍ쐬�����\��ł���B

7) �j�Z�L�����e�B�E�ۏ�[�u�v���W�F�N�g

���[�N�V���b�v�ł́A�j�Z�L�����e�B�y�ѕۏ�[�u�Ɋւ���ۑ��ǍD���Ⴊ���L����A�Q�����̊j�Z�L�����e�B�ɑ���ӎ�������ɍ��܂����B���ː������̃Z�L�����e�B�Ɋւ��X�e�[�N�z���_�[�̓���A���ː��������g�p����{�݂ƃZ�L�����e�B���ǂƂ̒����Ɋւ�����㉉�K�̎��{��ʂ��āA�l�ވ琬�����i���ꂽ�BAI�A�R���s���[�^�E�T�C�o�[�Z�L�����e�B�A�C���T�C�_�[���Ђ̊ɘa�Ƃ������V���ȋ��Ђɑ��闝����[�߁A�ǍD��������L���邱�ƂŁA�j�Z�L�����e�B�����̂���Ȃ���������҂����B�⊮�I�A�N�Z�X�A�j�ӎ��A�ً}���Ή��A�A�o�Ǘ��Ɋ֘A������㉉�K��ʂ��āA�\�͍\�z�����҂ł���B

- ��ł́AIAEA/RCARO����RCA�̊T�v�ƍŋ߂̊����ȃv���O�����ɂ��ĕ��������BRCARO�͂܂��A�����V���|�W�E���⋤�������v���W�F�N�g�Ȃǂ̋��͂̂��߂̃A�C�f�A�������B�Q���҂͒��ꂽ�A�C�f�A�ɂ��ċc�_�E�ӌ����������B

- ��25��t������iMLM�j�ɂ����āA�V���K�|�[���̐V�K���������F����A�V���K�|�[���͏��߂ĉ������Ƃ��ĉ�ɎQ�������B�V���K�|�[����4�̃v���W�F�N�g�ɎQ�����邱�ƂɊS�������A�V���K�|�[��������v���̉\������{�\��@�ւɂ��đf�Ă����ꂽ�B�V���K�|�[���͂ł��邾�������A�ł�����N����A���[�N�V���b�v�Ȃǂ̃v���W�F�N�g��ɎQ������悤���コ�ꂽ�B�������́A�V�������������V�����A�C�f�A�������炵�A�v���W�F�N�g����芈���ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă���B�܂��A��ł̓V���K�|�[���ɁA���̃v���W�F�N�g�̎Q���\���ɂ��Ă���������悤�������ꂽ�B

- ��17��MLM�ŏ��F���ꂽ�v���W�F�N�g��Ẳ��P���ꂽ�]���菇�ɏ]���AFNCA�R�[�f�B�l�[�^�[�S�����A�V���ɒ�Ă��ꂽ2�̃v���W�F�N�g�ɂ��āA�֘A���A�L�����A�������A���ʁA�����\���̊ϓ_���玖�O�]�����s�����B�]�����ʂ̗v�_����������A�ȉ��̂悤�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B

1)�@ ���ː����H�E�����q�����v���W�F�N�g�i�p���Č��A���{�j- 8�����V����3����ɍĕ҂��A������i�߂�B���p�̕������m�ɂ��邱�ƂŁA�V���i�̌����J���Ǝ��p���𑣐i���邱�Ƃ����҂����B

- ���p���́A�Q�����̃j�[�Y�ɍ��킹�������J���A�e����̑��l�ȃX�e�[�N�z���_�[�Ƃ̘A�g�ɂ�萄�i�ł���B���̐��ʂ͎Љ�o�ϓI���v�⎝���\���ɍv������B

- �قƂ�ǑS�Ă̍��ō����_���l�����A�Q���ɊS�������Ă���B

2)�@ �u ���q�́v�Ɋւ���Public Information�i�V�K�Č��A�}���[�V�A�j�@

- �������̕]�����ڂ͒ᓾ�_�ł������B

- ���J���������S�������A��Ă��ꂽ�e�[�}�̏d�v�����w�E�B�������A���q�͋Z�p�J���Ɋւ�鑽�l�ȃj�[�Y�������߂̗l�X�Ȓn��헪������A�v���W�F�N�g���J�n����O�ɁA����̓I�Ȍv�悪�K�v�ł���B�v���W�F�N�g���J�n����O�ɁA��̓I�Ȍv��A���m�ȖڕW�Ɗ��҂���鐬�ʁA���҂����X�e�[�N�z���_�[�Ȃǂ����ڍׂɌ�������K�v�����������ꂽ�B

- �v���W�F�N�g�����ɂ́A�Q�������o�[������̋������o�ɂ�鎑�����A�܂��́A�I�����C���Ŏ��{����邱�ƂɂȂ�B�������A�I�����C����c�͑Ζʂł̋c�_�قnj����I�łȂ��Ƃ������O���w�E���ꂽ�B

- �V�K�v���W�F�N�g�̍̑��i�p�����܂ށj

1) ���ː����H�E�����q�����v���W�F�N�g�i�p���Č��A���{�j

�V���ɒ�Ă��ꂽ�p���v���W�F�N�g�́A�ًc�Ȃ��̑����ꂽ�B�ǂ̕]����ɂ����Ă��u�ᓾ�_�v�͂Ȃ��A�v���W�F�N�g�̗\�Z�[�u�����{���x��������̂ł������B

2) �u���q�́v�Ɋւ���Public Information�i�V�K�Č��A�}���[�V�A�j

�V�K�v���W�F�N�g�ɂ́u��v�ƕ]�������X�R�A������������B�������A�����̍����狭���S�������ꂽ�B���̂��߁A��Ď҂ɂ́A���O�]���ł̗l�X�ȃR�����g���������A�����v���W�F�N�g�Ƃ��Ă̊m�łƂ����������B�Ɩ��m�Ȏ����\����O���ɁA����CDM�ł̍Ē�o�Ɍ�����Ă��グ��悤�����������ꂽ�B�{�e�[�}�̏d�v���̓����o�[���Ԃŋ��L����AStudy Pannel�̃e�[�}�Ƃ��Ď��グ��ȂǁA���̗l�X�ȕ��@���������ꂽ�B

- 2024�N�xFNCA�v���W�F�N�g�����S�ʕ]��

����1�N�Ԃ̃��[�N�V���b�v�̎�Ȋ����ɂ��āA�ȉ��̂悤�ȏ����⌚�ݓI�Ȉӌ�����ꂽ�F- �قƂ�ǂ̃v���W�F�N�g���A�I�����C���Ƒg�ݍ��킹���Ζʎ��̃��[�N�V���b�v���J�Â����B���̂悤�ȃ��[�N�V���b�v�͂Ŋ����ȋc�_��������������ł����B�������A�Z�p���@�A���n���C�A���㉉�K�Ȃǂ̏d�v�Ȋ����ɎQ���ł����̂́A�ΖʎQ�������Q���҂݂̂ł������B

- �I�����C���̎Q���҂ɂƂ��ẮA�����̃^�C�~���O������A�o�����̓��c���~���ɍs�����Ƃ�����Ƃ����ӌ����������B�e�v���W�F�N�g���[�_�[�ƎQ���҂́A���[�N�V���b�v�ɑΖʏo�Ȃ��A��w�����ȋc�_���s���邱�Ƃ����҂������B

- ���{�̎����v���W�F�N�g���[�_�[�ƂȂ�T�u�v���W�F�N�g���[�_�[�́A2024�N�x�ɐVFNCA�}�l�W�����g�Ƃ��ĔC������A2025�N�x���烏�[�N�V���b�v�ɎQ������\��ł���B

- ����v���W�F�N�g�ł́A���[�N�V���b�v�̊��Ԃ�3���Ԃ��������A2���Ԃ݂̂Ő��ʂƍ���̌v��ɂ��Ęb������ꂽ�B�c�_�͔��Ɍ����I�ɐi�߂�ꂽ���A���ۂɂ͏\���ȋc�_���ł��Ȃ������Ƃ����ӌ�������A���[�N�V���b�v�̊��Ԃ�����1���������Ăق����Ƃ����v�]���������B���[�N�V���b�v�̊J�Ê��Ԃ̍œK���ɂ��ẮA�����������Ă����B

- �V���ȃ}�l�W�����g���

FNCA�v���W�F�N�g����������ɏ[�������邽�߁A2�̉^�c��̒�Ă������ꂽ�B

1) �e�v���W�F�N�g�ɂ����镛�c���̒��

�eFNCA�����o�[���ł̃��[�N�V���b�v�̎w���͋����̂��߁A���[�N�V���b�v�Z�b�V�����ł̒������A�I�[�v���Z�~�i�[�̃A�����W�A���n���@�A�O���v���X�Ή��A�c���^�̂܂Ƃߓ��̖�����S�����c����C������B���c���͌����Ƃ��Ċe�v���W�F�N�g�J�Í��̃v���W�F�N�g���[�_�[�����߂�B���̘g�g�݂�2025�N4������X�^�[�g����B���c���̓������̓I�ȉ^�c���@�́A�v���W�F�N�g���ƂɌ��肷��B

2) FNCA�����J���v���b�g�t�H�[���̒��

FNCA��2024�N�ɐݗ�25���N���}���A�}�j���A���E�K�C�h���C���A���[�N�V���b�v�Ŕ��\���ꂽ�J���g���[���|�[�g�A�w�p�_���A��������A�o�ŕ��A�����f�[�^�A�I�[�v���Z�~�i�[�̃r�f�I�Ȃǐ������̐��ʂ�~�ς��Ă����B�������A�����̖c��ȃf�[�^��FNCA�W�҂��ȒP�ɃA�N�Z�X�ł�����̂ł͂Ȃ��A�L�����p����Ă��Ȃ��̂�����ł���B�{��ẮA�A�W�A�e���̌��q�́E���ː��Z�p�̔��W�ɍv�����邽�߁AFNCA�e������̎Q���҂����̐��ʂɗe�ՂɃA�N�Z�X�ł���u�v���b�g�t�H�[���v���J��������̂ł���B���̂悤�Ȏg������̗ǂ��v���b�g�t�H�[���́A2025�N��b����ł̗\�������E��Ăɂ��\�Z��������A2026�N����J������\��ł���B

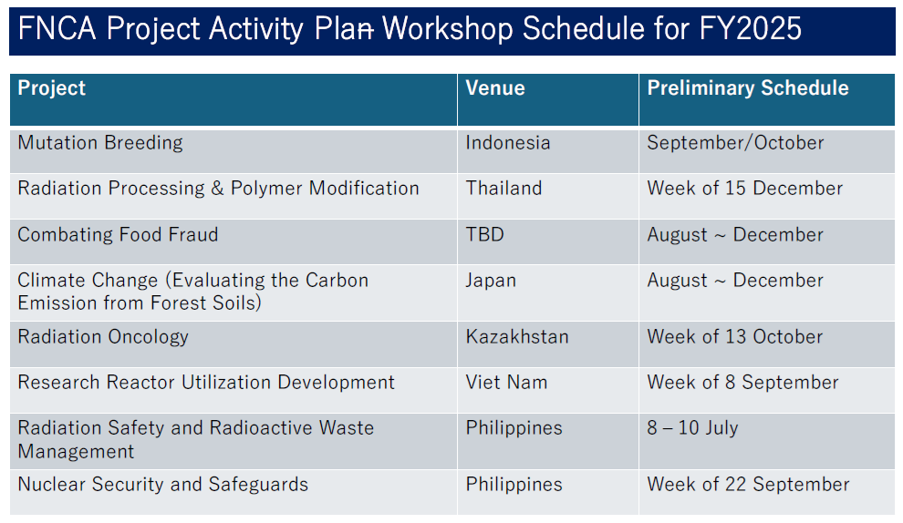

- 2025�N�x�̃��[�N�V���b�v�E�X�P�W���[��

��ł́A2025�N�x��8�̃v���W�F�N�g�Ɋւ��郏�[�N�V���b�v���ȉ��̒ʂ�J�Â����\��ł��邱�ƁA�e�J�Í��͑��₩�ɏ�����i�߂邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���[�N�V���b�v�́A�Q���ґS�����Z�p���@�A���n���C�A���n���K�Ȃǂ̏d�v�Ȋ����ɎQ���ł���悤�A�Ζʎ��Ŏ��{���邱�Ƃ����コ���B

- �����ǂ��A�����҂̏����ړI�Ƃ��āA2024�N�x���Ɏ��{���ꂽ�����ɑ��Č����`�[����\������FNCA�܂̌p������Ă���A�������ꂽ�B�܂��A�����ǂ��A����̑�b����Ŏ������s���\��ł���|�A�I�l���@�ƃX�P�W���[������������A�������ꂽ�B

|